Противоречивый фильм австралийского актера и режиссера рассматривает легендарную Галлиполи с турецкой стороны

Начавшаяся 100 лет назад битва за Галлиполи стала олицетворением бессмысленной бойни Первой мировой войны. Британское командование задумывало эту кампанию как молниеносный удар по Османской империи, но бои затянулись на девять месяцев и унесли жизни и ранения 433 тыс. солдат, в том числе более 28 тыс. австралийцев, входивших в состав союзных войск.

Фильм "Галлиполи" 1981 года, снятый австралийцем Питером Вейром, рассказывает о трагедии австралийцев, отправившихся на бойню. Теперь новый австралийский фильм Рассела Кроу "Искатель воды" (The Water Diviner) кардинально меняет точку зрения. В начале фильма османские войска вылезают из окопов, чтобы атаковать позиции союзников, но обнаруживают, что противник за ночь отступил. Наблюдая за тем, как боевые корабли уходят, терпя поражение, турки разражаются ликованием.

Фильм получил в 2015 г. премию AACTA за лучший фильм (австралийский "Оскар"), однако в период возобновления насилия, вызванного отчасти вмешательством Запада в дела мусульманских стран, изображение мусульманской армии, празднующей отступление западных войск, вызвало недовольство некоторых зрителей. Некоторые австралийские группы ветеранов и историки также обвинили Кроу в том, что он зашел слишком далеко, охарактеризовав Галлиполийскую кампанию как неспровоцированное вторжение в "суверенную страну".

Он отмахивается от критики. "Выросший в Австралии, ты, как правило, видишь битву только с одной точки зрения", - говорит Кроу. Я хотел, чтобы зрители с первого дубля поняли: "О, это не Галлиполи моего деда"".

Фильм "Искатель воды" рассказывает историю австралийского фермера Джошуа Коннора, которого играет Кроу, потерявшего своих сыновей в Галлиполи и отправившегося туда четыре года спустя, чтобы найти их тела. Сюжет фильма был навеян письмом сотрудника Имперской комиссии по военным захоронениям, который упоминает, что "один старик сумел добраться сюда из Австралии, разыскивая могилу своего сына". Австралийцы считают битву при Галлиполи своим первым серьезным испытанием на мировой арене и отмечают 25 апреля, дату ее начала, как день памяти. Как и многие австралийцы, Кроу посещает рассветную службу, чтобы вспомнить о самопожертвовании солдат. Если он не может найти такую службу, он говорит: "Я создам свою собственную". Но во время работы над фильмом ему стало известно о страданиях турок. "Я не был готов к глубине эмоциональной связи", - говорит он.

Во время посещения одной из стамбульских средних школ руководство сообщило Кроу, что весь выпускной класс был отправлен в Галлиполи, и "все, кроме одного, погибли". В честь их жертвы дверь в школе была выкрашена в черный цвет. С тех пор она так и осталась. "Я начал понимать, насколько важно видеть ситуацию с двух сторон", - говорит Кроу.

Когда в 1974 году крестьяне, копавшие колодец, обнаружили Терракотовую армию, созданную по заказу первого императора Китая два тысячелетия назад, ее численность была ошеломляющей: примерно 7 000 солдат, а также лошади и колесницы. Но именно огромное разнообразие черт лица и выражений до сих пор озадачивает ученых. Были ли стандартные детали подогнаны друг к другу по принципу Мистера Картофельной Головы или каждый воин был изваян уникальным, возможно, являясь факсимиле реального человека? Как вообще это можно узнать?

Короткий ответ: Уши. Эндрю Беван, археолог из Университетского колледжа Лондона, вместе с коллегами использовал передовой компьютерный анализ для сравнения 30 ушей воинов, сфотографированных в мавзолее первого императора Цинь в Китае, чтобы выяснить, являются ли, с точки зрения статистики, ушные гребни такими же "идиосинкразическими" и "сильно индивидуальными", как у людей.

Оказалось, что нет двух одинаковых ушей, что повышает вероятность того, что фигурки основаны на реальной армии воинов. Чтобы узнать наверняка, потребуется время: впереди еще более 13 000 ушей.

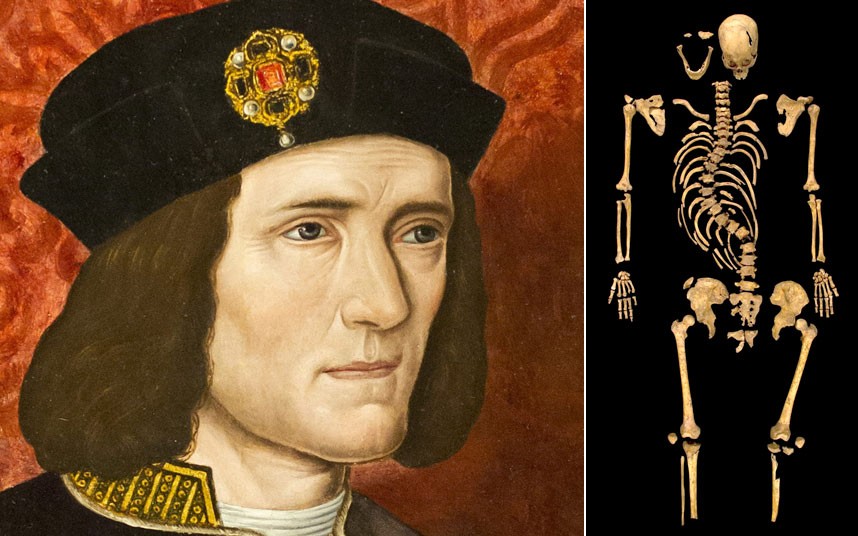

В последний раз Ричарда III хоронили в Лестере, Англия, когда он был взят с поля боя, перекинут голым через лошадь, проткнут кинжалом в ягодицы и брошен в неглубокую могилу. Это было в конце августа 1485 года. В четверг, 26 марта 2015 года, Ричард будет похоронен снова. На этот раз все будет по-другому.

Мы многое узнали о костях Ричарда с тех пор, как они были обнаружены под парковкой и идентифицированы с помощью анализа ДНК. У так называемого "короля-горбуна" был идиопатический сколиоз - искривление позвоночника, развившееся в подростковом возрасте. Изношенные задние коренные зубы указывают на то, что он их точил. Образцы почвы из его могилы показали, что его кишечник был заражен паразитическими круглыми червями. Изотопный анализ его ребер выявил его банкетные вкусы: павлин, цапля, лебедь, много вина. Но не всегда хорошо быть королем. Раны на черепе Ричарда показывают, что когда он умер, среди неистовой резни в битве при Босворте, верхняя часть его головы была отрублена, как вареное яйцо всмятку.

Теперь настало время вернуть Ричарда в землю. После пяти дней торжественных церемоний кости Ричарда будут перезахоронены в Лестерском соборе, в гробнице, высеченной из камня, добытого в Йоркшире, откуда его ветвь рода Плантагенетов (Дом Йорков) получила свое название. Будет проведен торжественный тур по сельской местности, службы в католической и англиканской традициях, публичные просмотры гроба и появление (живого) короля на церемонии последнего захоронения.

Кажется новаторским? Подумайте еще раз. У англичан существует традиция торжественного перезахоронения королевских особ, насчитывающая около 1000 лет. В 1269 году останки Эдуарда Исповедника, единственного канонизированного монарха Англии, были перенесены в Вестминстерское аббатство. Девять лет спустя монахи аббатства Гластонбери перезахоронили короля Артура и королеву Гвиневру - хитрая игра для туризма, которая, несомненно, не осталась незамеченной Лестером при планировании своего ритуала средневековой реконструкции. В 1413 году Генрих V устроил парад для перевозки тела Ричарда II в Вестминстерское аббатство в монументальном акте политического примирения. (Отец Генриха убил Ричарда, так что это было самое малое, что он мог сделать).

Но если Ричард III похоронен, то кого откапывать следующим? Тесты ДНК, вероятно, смогут определить, являются ли два детских скелета, запечатанные в урне в Вестминстере, скелетами исчезнувших принцев в Тауэре, сыновей и наследников короля Эдуарда IV, хотя, возможно, не смогут ответить, были ли они убиты своим дядей Ричардом III. Открытие гробницы короля Джона (ум. 1216 г.) может рассказать нам, умер ли злодей Магна Карты после отравления монахом (как иногда утверждают) или от дизентерии. Находка скелета Эдуарда II в свинцовом гробу в Глостерском аббатстве может подтвердить, что он умер в 1327 году, или, если кости не его, подтвердить версию о том, что он бежал в Италию и, как утверждают некоторые историки, жил отшельником.

К сожалению для любопытных, эти гробницы, скорее всего, останутся закрытыми. Несмотря на то, что мы можем узнать, в наш научный век, чтобы развеять нашу современную брезгливость по отношению к вмешательству в дела мертвых, достаточно найти давно умершего монарха под парковкой. Пока это не изменится, остается только развлекаться.

Однако все три острова изначально были заселены аборигенами. И, как сообщает Climate Central, один из первых европейских поселенцев описал некоторые истории, рассказанные аборигенами, о том времени, когда острова "когда-то были частью материка, а промежуточная земля была густо покрыта деревьями". Но в одной из историй эти деревья загорелись и горели "с такой силой, что земля раскололась с большим шумом, и море хлынуло между ними, отрезав эти острова от материка".

Может показаться, что это просто история, но недавно исследователи сопоставили эту и другие истории аборигенов с реальными событиями. В конце последнего ледникового периода - примерно 7 500-8 900 лет назад - море действительно нахлынуло.

Другая община рассказывает о времени, когда береговая линия северо-восточной Австралии простиралась до самого Большого Барьерного рифа. Они вспоминают о реке, которая впадала в море в районе нынешнего острова Фицрой. Джон Аптон пишет: "Большая пропасть между сегодняшней береговой линией и рифом позволяет предположить, что в этих историях говорится о времени, когда уровень моря был на 200 футов ниже, чем сегодня, что позволяет отнести их к периоду 12 600 лет назад".

"Это просто потрясающе - думать, что история может рассказываться на протяжении 10 000 лет", - сказал Аптон Николас Рид, лингвист, специализирующийся на языках аборигенов Австралии в Университете Новой Англии. "Почти невозможно себе представить, чтобы люди передавали истории о таких вещах, как острова, которые в настоящее время находятся под водой, с точностью 400 поколений".

История дошла до наших дней, потому что ее рассказ поддерживался богатыми традициями. Не имея письменного языка, австралийские племена полагались на устные рассказы, чтобы сохранить свою самобытность - это часть коллекции знаний, практик и верований, называемых "Мечтой". Истории - это не просто устные рассказы. Они включают в себя рисунки на камне или коре, рисунки на песке, церемонии, песни и танцы. "В Австралии есть такие аспекты рассказывания историй, которые предполагали ответственность родственников за точный рассказ", - говорит Рид. Такая строгость обеспечивает "связь между поколениями", которая "может сохранить правдивость истории".

Рид работал с профессором географии из Университета Саншайн Кост Патриком Нанном, чтобы соотнести истории с землей и ее изменениями. Предварительный вариант их работы, представленный на конференции по языкам коренных народов в Японии, доказывает, что 18 историй аборигенов описывают прибрежное наводнение в конце последнего ледникового периода. В работе также утверждается, что исследователи, которые строят картину нашего мира и его изменений, должны обратиться к старым историям. "Языки коренных народов, находящиеся под угрозой исчезновения, могут быть хранилищами фактических знаний на временных глубинах, гораздо больших, чем представлялось ранее, что заставляет переосмыслить то, как такие традиции отвергались", - пишет Нанн.

"Есть сравнительно древняя традиция среди кламатов Орегона, которой, должно быть, не менее 7 700 лет - она относится к последнему извержению горы Мазама, в результате которого образовалось Кратерное озеро", - сказал Нанн в интервью Climate Central. "Я также работаю над древними историями и мифами о наводнениях в Индии и пытаюсь вызвать интерес у азиатских ученых".

"Мы рады, что Бьярне был так осторожен", - говорит Ута Халле, государственный археолог Бремена, в заявлении, переведенном Google. "[Находка] очень особенная, потому что в городе Бремене было всего две сопоставимые находки монет Римской империи".

Хотя большая часть территории нынешней Германии когда-то входила в границы Римской империи, Бремен не входил в нее, что делает римскую монету особенно редкой и особенно загадочной.

Эксперты не могут точно сказать, как она попала в Бремен, хотя у них есть несколько теорий. Как пишет History Blog, "любые римские монеты, проделавшие путь так далеко на север, скорее всего, попали в этот район через бартер, были вымыты в реке Везер или стали сувениром, привезенным вспомогательным войском или другим путешественником по миру".

Денарий весит 0,08 унции (2,4 грамма) и является относительно легким. Это объясняется тем, что он был отчеканен во "время ухудшения качества монет" - в период, когда инфляция привела к уменьшению количества используемого серебра, говорится в заявлении Халле.

Когда Бьярне впервые обнаружил артефакт, он не знал о его значении, но был очень рад узнать. "Он был круглым и блестящим, - пишет History Blog, - поэтому он поступил так, как поступил бы любой человек, и забрал его домой".

Его семья отправила фотографии монеты экспертам, которые попросили посмотреть на нее лично. После тщательной экспертизы они смогли отнести ее к периоду правления Марка Аврелия, правившего с 161 по 180 год до н. э. (известный как последний из "пяти добрых императоров" Рима, сегодня он известен своими "Медитациями", сборником трудов по стоицизму).

На пресс-конференции в этом месяце официальные лица поблагодарили Бьярне за его "бдительность и любопытство" и подарили ему две книги по археологии.

Однако мальчик не сможет оставить свою находку у себя. Согласно закону, такие артефакты становятся собственностью правительства. Халле надеется, что монета будет выставлена в Бременском музее Фоке, где она руководит отделом доистории и ранней истории. "Такой монеты там еще не было", - говорит она в своем заявлении.

Бьярне, в свою очередь, говорит, что не против передать артефакт.

"Монета отправится в музей Фоке", - говорит он, как сообщает Пандора Дьюан из Newsweek. "Она может остаться там, и я смогу посмотреть на нее в любое время. И другие тоже смогут".

Техническая поддержка проекта ВсеТут